日期: 2017-07-14 浏览: 6763

患者为60岁,女性,因腹部疼痛1天入院。

患者于1天前因饮食不洁后突然出现上腹部疼痛,以中上及左上腹部疼痛为主,呈阵发性绞痛;伴恶心,呕吐1次,均为胃内容物;稍感头晕、乏力;无畏寒、发热,无咳嗽咳痰,无胸闷痛,无心悸气促,病后在当地医院予输液治疗(具体药物不详),症状未见明显好转,现为求系统诊疗遂来我院就诊,门诊拟“腹痛查因”收住我科。自起病以来,患者神清,精神疲倦,纳眠欠佳,大、小便如常,近期无明显体重变化。

既往史:自述既往有胆囊结石并胆囊炎病史10余年,期间发作5次,每予治疗后症状好转(具体治疗不详)。曾在琼海市人民医院诊断为内脏反位。否认有高血压、糖尿病、冠心病、出血性疾病等病史;否认有肝炎、结核等传染病史;无外伤、输血史等。否认食物及药物过敏史。

入院查体: T:36.3℃,P:80次/分,R:20次/分,BP:100/60mmHg。双肺呼吸动度一致,无胸膜摩擦感,叩诊过清音,双肺呼吸音稍粗,双肺未闻及明显干湿性啰音。心尖波动位于右侧第4肋间,心率约78次/分,律齐,各瓣膜听诊区均未闻及病理性杂音。腹部平坦,剑突下、左上腹、左下腹均有压痛及反跳痛,余腹无压痛及反跳痛,肠鸣音4次/分。入院查:血常规:白细胞计数:12.96×10^9/L,嗜中性粒细胞计数:12.04×10^9/L,嗜中性粒细胞比率:92.9%。动脉血气:酸碱度:7.47,二氧化碳分压:23mmHg,氧分压:65mmHg,实际碳酸氢根:16.7mmol/L,二氧化碳总量:17.4mmol/L,细胞外剩余碱:-7.0mmol/L,氧饱和度:94%。肌钙蛋白I、 血清淀粉酶、肾功能、电解质、凝血功能、心肌酶大致正常。全腹部CT(平扫):1、内脏反位。2、肝内外胆管扩张,肝内胆管多发结石;肝内胆管管壁稍增厚、毛糙,伴周围肝实质密度减低,未排继发炎症可能,请结合临床。3、胆囊泥沙样结石,并胆囊炎可能;胆总管扩张,原因待查。4、右肾小结石,左肾小囊性病变。5、腹腔多发小钙化灶。建议进一步行增强扫描。胸部正侧位片:双肺纹理增粗。心影增大。心电图:1、右位心;2、ST-T改变。

入院诊断: 急性胆囊炎并胆石症

经明确诊断后,予送手术室行胆囊切除术+胆总管切开取石+胆道镜探查术+T管引流术。术中见内脏反位,肝胆位于左侧腹部,网膜与肝下缘、胆囊粘连,胆囊大,约10cm×5cm×4cm,壁稍厚,切开胆囊有粘稠样脓性胆汁流出,胆总管明显扩张,下段可见泥沙样结石;质稍硬;肝脏质地硬,色稍淤黑,表面无结节,无肿物。

患者目前已达术后第9天,恢复情况良好,正在术后顺利康复中。

患者术后愈合良好

科普知识:

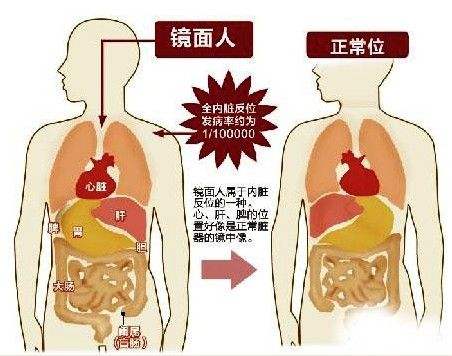

按照一般人体常规,人体主要内脏“心、脾、胃在左,肝、胆在右” ,而镜像人是指“心在右,肝在左”,五脏六腑全对调,就像平面镜的成像原理一样。镜面人的心脏、肝脏、脾脏、胆囊、肾脏、胃、肠等器官的解剖位置与正常人完全相反。

镜像人示意图

内脏反位是一种罕见的先天性畸形,其发生机制尚不十分明确。分为全内脏反位和部分内脏反位两型。全内脏反位的发生率为1:10000~50000。意味着1万至5万人中才可能出现一例此类患者。

造成这种器官换位的主要原因是父母体内基因的一个位点出现突变,且只有两人的变异基因同时遗传给孩子,孩子才会是“镜像人”。 专家认为这种情况极为罕见。

我院外科成功完成我院第一例“镜像人”胆囊切除手术,因为全器官反位患者手术中存在解剖变异的问题,很容易出现异位血管、器官畸形等解剖异常,对手术影响很大,术中容易造成组织器官的损伤。因此手术难度和风险较正常患者明显加大。

据本患者的主刀医师吴惠慈主任医师介绍,在手术中发现本患者的左肝动脉就出现了变异,并紧贴胆囊壁走行一段后进入了明显增大的肝脏左叶。术后吴主任总结说:若是按照平常的胆囊思维来做,肯定会切断患者的左肝动脉 (功能如同正常人的右肝动脉),可能导致患者的肝脏左叶缺血,造成严重的后果。同时,在手术操作中一定要细心操作,避免医源性胆管损伤及变异血管的副损伤。